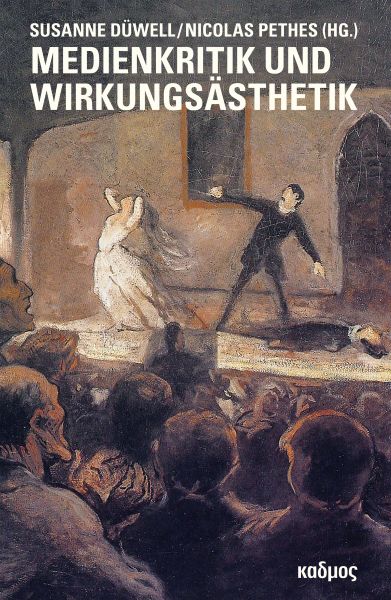

Medienkritik und Wirkungsästhetik

Diskurse über Rezeptionseffekte (1750 bis heute)

Die Wirkungen intensiven oder exzessiven Medienkonsums sind seit der Mitte des 18. Jahrhunderts Gegenstand medienkritischer Diskurse, die vor den psychischen, physischen und sozialen Folgen jeweils populärer Kunst- und Medienformate warnen, angefangen bei der Lesesuchtdebatte des 18. Jahrhunderts bis hin zu aktuellen Kontroversen über schädliche Effekte digitaler Medien. Dabei wird nicht nur die Kontinuität von Zuschreibungen gefährlicher Wirkungen in den Blick genommen, sondern vor allem die Wechselwirkung zwischen medienkritischen Diskursen und ästhetischen Theorien über intendierte Wirkungen der Kunst- und Medienrezeption. Die Beiträge des Bandes untersuchen die Interferenz von Kontroll- und Gefährdungsdiskursen auf der einen Seite und auf Intensitätssteigerung oder Immersion abzielenden ästhetischen Konzepten andererseits, die konstitutiv für die Attraktivität ästhetischer Innovationen sind. Untersucht werden Debatten über das Lesen, die Theatersucht, die Bibliomanie, serielle Formate wie Comics oder TV-Serien, Filme, Computerspiele oder omnipräsenten Smartphonegebrauch.

Susanne Düwell ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für deutsche Sprache und Literatur I der Universität zu Köln im DFG Forschungsprojekt »Medienpathologien«. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Erinnerungskultur, deutsch-jüdische Literatur, Autobiographik, Fallgeschichten, Zeitschriftenforschung und Kriminalliteratur.

Nicolas Pethes ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft am Institut für deutsche Sprache und Literatur I der Universität zu Köln. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorie, Literatur- und Wissenschaftsgeschichte sowie die mediale Praxis der Philologie.

Versandkostenfreie Lieferung! (eBook-Download)

Als Sofort-Download verfügbar

- Artikel-Nr.: SW9783967500547110164

- Artikelnummer SW9783967500547110164

-

Mit

Susanne Düwell, Nicolas Pethes

- Wasserzeichen ja

- Verlag Kulturverlag Kadmos Berlin

- Seitenzahl 312

- Veröffentlichung 13.02.2023

- Barrierefreiheit

- ISBN 9783967500547

- Wasserzeichen ja